Wir alle kennen sie: Momente, in denen uns andere Menschen aufrichtig nerven, provozieren oder sogar wütend machen. Es kann das Verhalten eines Kollegen sein, die Stimme einer Influencerin, der Lebensstil eines Bekannten oder die bloße Art, wie jemand „auftritt“.

Manchmal ist es subtil – ein inneres Augenrollen.

Manchmal heftig – ein tiefes „So jemand geht gar nicht!“

Doch was passiert da eigentlich in uns, wenn wir ablehnen? Und was verrät das über uns selbst?

Ablehnung ist nicht falsch – sie ist ein Spiegel

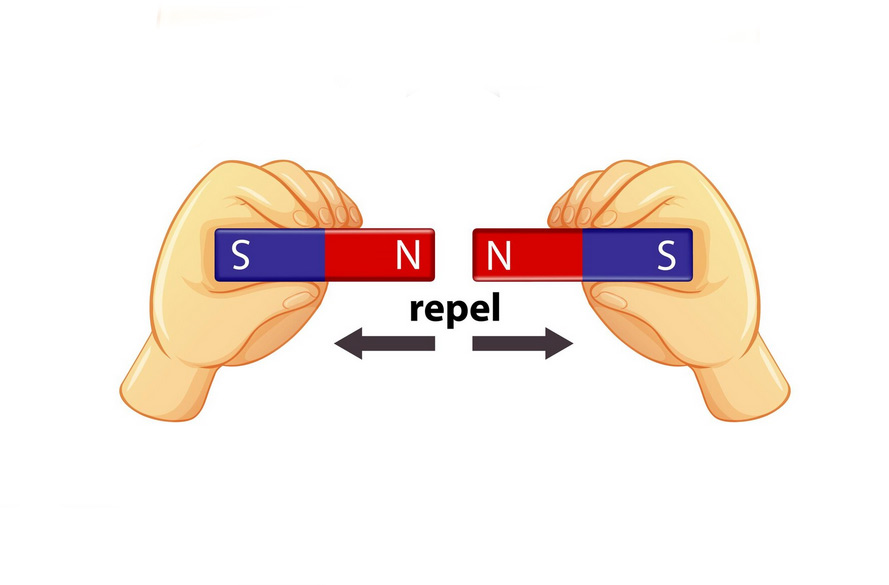

Ablehnung ist ein Gefühl. Und wie jedes Gefühl trägt sie eine Information in sich. Sie zeigt dir, dass etwas in dir in Resonanz geht – aber nicht harmonisch. Es „stößt sich“ an etwas. Diese Reibung kann ein wertvoller Hinweis sein, wenn du bereit bist, tiefer hinzuschauen.

Denn oft ist es so:

Das, was du im anderen ablehnst, berührt etwas in dir, das noch ungeklärt ist. Nicht, weil du genauso sein willst – sondern weil ein innerer Konflikt oder eine verdrängte Emotion angesprochen wird.

Vier mögliche Gründe, warum du jemanden ablehnst:

1. Weltbild-Trigger

Vielleicht verkörpert die andere Person ein Verhalten, das deinem inneren Werte- oder Ordnungssystem widerspricht. Beispiel: Jemand lebt total unkonventionell, frei, chaotisch – während du gelernt hast, dass Disziplin und Struktur wichtig sind. Die Ablehnung schützt dann dein inneres Gerüst: „So darf man doch nicht leben!“

Frage: Welche Überzeugung verteidige ich hier gerade – und woher kommt sie?

2. Verdrängte Sehnsucht

Manchmal löst die abgelehnte Person etwas aus, was du insgeheim selbst vermisst oder unterdrückt hast – z. B. Leichtigkeit, Mut, Frechheit, Lust, Verspieltheit. Du darfst es dir vielleicht nicht erlauben – also wird es im anderen zum „Störfaktor“.

Frage: Was könnte an dieser Person frei, mutig oder lebendig sein – das ich mir selbst (noch) nicht erlaube?

3. Nicht gefühlter Schmerz

Manche Menschen erinnern uns – bewusst oder unbewusst – an alte Verletzungen, Schuld oder Enttäuschungen, die wir nie wirklich verarbeitet haben. Die Ablehnung ist dann ein Schutzmechanismus gegen Wiederverletzung.

Frage: Woran oder an wen erinnert mich diese Situation eigentlich?

4. Klare Grenzen (ohne Schatten)

Manchmal ist Ablehnung keine Projektion, sondern Ausdruck gesunder Selbstachtung. Du spürst: „Das passt nicht zu mir, das tut mir nicht gut, das ist nicht mein Weg.“ Dann geht es nicht um einen ungelösten Anteil – sondern um deine Klarheit.

Frage: Fühlt sich meine Ablehnung ruhig und klar an – oder geladen und urteilend?

Diese Frage unterscheidet zwischen zwei ganz verschiedenen inneren Zuständen, die äußerlich ähnlich wirken können – aber innerlich Welten trennen:

Ruhige, klare Ablehnung:

- Du spürst: „Das passt nicht zu mir.“

- Du bleibst im Herzen offen, aber ziehst eine gesunde Grenze.

- Du urteilst nicht – du wählst.

- Es ist kein Drama, kein inneres Zittern – nur ein deutliches Nein.

Beispiel: Du merkst, dass ein Gespräch mit jemandem ständig Energie zieht. Statt dich zu erklären oder zu kämpfen, sagst du: „Ich ziehe mich zurück – das tut mir nicht gut.“ Und das war’s. Kein Hass, kein innerer Lärm.

Geladene, urteilende Ablehnung:

- Da ist ein Druck, eine Reizung, ein „Dagegen-Sein“

- Du denkst: „So jemand sollte nicht…“ oder „Wie kann man nur…“

- Du fühlst dich angegriffen, moralisch überlegen oder bedroht.

Oft begleitet von Wut, Groll oder Überheblichkeit.

Beispiel: Du triffst auf jemanden, der arrogant wirkt – und innerlich explodiert eine Kette von Gedanken: „Was für ein selbstverliebter Typ. Der braucht dringend eine Lektion.“

Hier ist nicht Klarheit – sondern ein Schatten am Werk.

Was wäre, wenn du das Gefühl der Ablehnung nicht unterdrückst, sondern mit dieser Frage betrachtest?

- „Ist mein Nein ein Ausdruck von Selbstachtung – oder ein Fluchtreflex aus alten Verletzungen?“

- „Will ich mich gerade schützen – oder jemand anderen abwerten?“

- „Fühle ich mich ruhig – oder kämpfe ich gegen ein inneres Bild an?“

Diese Fragen machen Ablehnung nicht falsch – sie machen sie bewusst. Und aus einem Urteil wird eine Entscheidung. Aus Reaktion wird Selbstführung. Aus Trennung wird Klarheit – ohne Härte.

Ablehnung als Wegweiser

Was du ablehnst, ist nie sinnlos. Es zeigt dir, wo du etwas ablehnst – im Außen oder in dir. Die Kunst besteht darin, Ablehnung nicht reflexartig mit Verurteilung zu verwechseln. Sondern sie als Spiegel zu lesen. Nicht immer, aber oft. Nicht um dich zu verurteilen, sondern um freier zu werden. Denn jeder Mensch, der dich triggert, hat eine Botschaft: „Da ist etwas in dir, das noch gesehen werden will – nicht in mir, sondern in dir.“

Ablehnung ist nicht das Problem – Unbewusste Ablehnung schon

Der Irrtum vieler spiritueller oder psychologischer Konzepte liegt darin, Ablehnung grundsätzlich als „unbewusst“, „unentwickelt“ oder „negativ“ zu deuten. Aber: Ablehnung kann auch Klarheit, Selbstschutz und intuitive Intelligenz sein.

Du darfst spüren:

- „Das passt nicht zu mir.“

- „Dieser Mensch bringt mich aus dem Gleichgewicht.“

- „Diese Energie fühlt sich für mich toxisch an.“

Das ist keine Intoleranz – sondern ein Akt der Selbstwahrnehmung. Wichtig ist nur: Kommt deine Ablehnung aus innerer Ruhe – oder aus Angst, Wut, Urteil oder einem alten Muster?

Denn das macht den Unterschied zwischen klarer Abgrenzung und emotionaler Projektion.

Deine Intuition ist ein Schutzsystem

Deine „Antennen“, sind meist nichts anderes als fein abgestimmte Resonanzwahrnehmung:

- Du spürst Disharmonien.

- Du nimmst unterschwellige Aggressionen, Manipulation oder Ego-Dynamiken wahr.

- Du bemerkst, wenn Menschen sich verstellen, Energie ziehen oder auf etwas aus sind.

Das ist keine „Verurteilung“, sondern eine intuitive Reaktion auf Schwingung, Verhalten oder Präsenz.

Und du darfst darauf vertrauen – ohne dich schuldig zu fühlen, wenn du Abstand wählst.

Du kannst jemanden als Menschen akzeptieren, ohne sein Verhalten in deinem Leben zu dulden. Du kannst mitfühlend sein, ohne dich selbst zu opfern. Du kannst sagen: „Ich sehe, dass dieser Mensch sein eigenes Päckchen trägt – und dennoch: Ich möchte damit nichts zu tun haben.“

Das ist nicht Härte, sondern Selbstfürsorge. Du darfst Nein sagen – und dennoch bewusst bleiben. Spiritualität bedeutet nicht, alles durchzuwinken. Sie bedeutet: zu erkennen, wo deine Ablehnung aus Schutz entsteht und wo sie aus Angst oder Projektion kommt, aber in beiden Fällen ehrlich zu dir zu sein.

Du musst nicht jeden mögen. Manche Dinge darfst du einfach gehen lassen – ohne Groll, aber auch ohne Zwang zur Toleranz. Denn: Bewusste Ablehnung ist kein Makel – sie ist ein Akt innerer Wahrheit.

Schlussfolgerung

Ablehnung ist weder gut noch schlecht. Aber wie du sie fühlst, entscheidet, ob sie dich enger oder freier macht. Wenn sie ruhig ist – ist sie echt. Wenn sie geladen ist – ist da noch etwas, das dich ruft, gesehen zu werden. Und genau dort liegt Wachstum. Ablehnung kann ein Türöffner sein – nicht zu Selbstkritik, sondern zu Selbsterkenntnis. Sie lädt dich ein, ehrlich zu fragen:

- „Warum stört mich das?“

- „Was sagt das über mich?“

- „Und was wäre möglich, wenn ich diesen Anteil in mir annehmen würde – anstatt ihn zu bekämpfen?“

So wird aus Ablehnung kein Urteil – sondern ein Weg zurück zu dir selbst. Und zur Freiheit, andere nicht ertragen zu müssen, sondern in ihrer Andersartigkeit nicht mehr bedroht zu sein.

Bild: freepik.com